Sagenumwobene Schätze

Die Bundeslade

Die Bundeslade wird als mythischer Kultgegenstand des Volkes Israel bezeichnet. Sie enthielt nach biblischer Darstellung unter anderem die Steintafeln mit den Zehn Geboten, die Mose von Gott erhielt.

Laut Überlieferung soll die Bundeslade eine vergoldete Truhe aus Akazienholz gewesen sein. Für den Transport war sie mit zwei Tragebalken versehen. Auf dem Deckel thronten zwei Cherubim, Mischwesen mit Tierleib und Menschengesicht, die ihre Flügel schützend über die Lade ausbreiteten. Sogar die Maße sind überliefert: Laut Bibel war die heilige Truhe 140 Zentimeter lang, sowie 80 Zentimeter hoch und breit. Berührt werden durfte die Lade nur von den Würdigsten und Hohepriestern. Jede unbefugte Berührung stellte ein Sakrileg dar und soll, so die Überlieferung, zum sofortigen Tod des Frevlers geführt haben.

Nach dem Alten Testament ließ Salomo, der dritte König Israels, die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Dort wurde sie im ersten Tempel von Jerusalem (auch Tempel Salomons) zusammen mit seinen anderen Reichtümern und bis zur Zerstörung des Tempels durch die Babylonier im 6. Jahrhundert vor Christus unter Nebukadnezar II aufbewahrt. Die Schätze wurden entweder von den Babyloniern abtransportiert oder zerstört – hier verliert sich die Spur der Bundeslade. Sie gilt seitdem als verschollen.

Über 2000 Jahre wurde nach der Bundeslade gesucht, bisher ohne Erfolg. Seit ihrem Verschwinden ranken sich Legenden und Mythen über ihren Verbleib.

Der Schatz der Nibelungen

144 Wagenladungen mit Gold schafft Hagen von Tronje, Vasall des Burgunderkönigs Gunther, vom Herrschaftssitz Worms aus an eine unbekannte Stelle am Rhein. Zwölf Leiterwagen voller Gold und Edelsteine fuhren vier Tage lang dreimal hin und her, um die Reichtümer fortzuschaffen. Es ist der Schatz des sagenumwobenen Königs Nibelung, auf den Hagen durch den Mord an Siegfried - einstiger Drachentöter und Held - Zugriff bekommen hat. Nur Hagen wusste, wo genau der Schatz lag, und er starb mit seinem Geheimnis. Im "Nibelungenlied" heißt es: "Er ließ ihn bei dem Loche versenken in den Rhein". So suchten Schatzjäger seit jeher vor allem in der Nähe von Worms, wo es einst das Dorf Lochheim gab. Jahrhunderte der Suche blieben aber bislang ohne Ergebnis.

Bis heute träumen Schatzsucher davon, den so genannten Nibelungenhort - also das Versteck - zu finden.

Der heilige Gral

Unter dem Heiligen Gral ist in den Sagen und Legenden des Mittelalters eine heilige Reliquie zu verstehen, deren Besitz höchstes irdisches Glück und ewige Jugend verheißt. Die Wortentsprechung ist nicht restlos geklärt. Altfranzösische, griechische und lateinische Übersetzungen deuten jedoch darauf hin, das es sich um eine Schale, einen Kelch oder einen Stein handelt. Den verschiedensten Überlieferungen gemein ist, dass ein Gralskönig den Gral hütet und auf einen Auserwählten hofft, der das Geheimnis des Grales lüftet und die Gralshüter von einem, ihnen anlastenden Fluch befreit, um daraufhin der neue Hüter des Grals zu werden.

Die Suche nach dem Heiligen Gral beschäftigt seit vielen Jahrhunderten die Menschheit. Da bis zum heutigen Tage keine genaue, beziehungsweise keine einheitlich überlieferte Gralslegende existiert, kann man sich bis dato nur an bestimmten Parallelen orientieren, welche über viele Epochen hinweg weitergegeben wurden und bis heute Bestand zu haben scheinen.

Es gibt diverse Indizien, die darauf hindeuten, dass es Verbindungen zwischen den Tempelrittern und den späteren Freimaurern gab. Diese Theorie hält sich seit vielen Jahren und entwickelt sich immer mehr zur Verschwörungstheorie. Erstaunlicherweise tauchen die Namen Abbé Saunière und Rennes-le-Château immer wieder in Zusammenhang mit der Suche nach dem heiligen Gral auf. Sehr interessant sind auch die von Saunière erstandenen Bilder wie das weltberühmte "Et in Arcadia ego" von Nicolas Poussin. Die Nachdrucke Saunières werden bis heute mit dem Versteck des heiligen Grals in Verbindung gebracht.

Doch außerhalb der mittlerweile verschiedenen Gralsromane gibt es auch eine christliche Überlieferung, die von Robert de Boron stammt. Demnach soll es sich um einen Kelch handeln, den Jesus Christus bei seinem letzten Abendmahl benutzt haben und in dem bei seiner Kreuzigung sein Blut von Josef von Arimathäa aufgefangen worden sein soll. Danach soll dieser nach England geflüchtet sein.

Das Bernsteinzimmer

Ein Besuch im Katharinenpalast in Sankt Petersburg lässt Schatzsucher erahnen, wieso das Bernsteinzimmer von vielen als achtes Weltwunder bezeichnet wird. Das Original wurde während des Zweiten Weltkriegs im Königsberger Schloss eingelagert und gilt seit der Bombardierung der Stadt durch die Alliierten als verschollen. Nur wenige Teile tauchten seit dem Krieg auf und es ist davon auszugehen, dass sie während der Kriegswirren aus dem zerlegten und in Kisten verwahrten Zimmer gestohlen und später in den Antiquitätenhandel gebracht wurden.

Erbaut wurde das Bernsteinzimmer im Auftrag des preußischen Königs Friedrich I. für seine Frau Königin Sophie Charlott. 1716 gab es der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. als besondere Geste an Zar Peter den Großen weiter, der die einzigartige Ausführung der Bernsteinmosaike außerordentlich bewunderte. Fast zwei Jahrhunderte blieb es in Russland, bis die deutsche Wehrmacht es nach ihrem Einmarsch fand. Der inzwischen alte Bernstein war nur schwer wegen der Bruchgefahr zu transportieren und die flüchtenden Russen hatten die Wände in ihrer Hilflosigkeit einfach mit Tapeten zu tarnen versucht. Binnen von sechsunddreißig Stunden ließen die Deutschen später dann das Bernsteinzimmer demontieren und in siebenundzwanzig Kisten verpackt wurde es nach Königsberg gebracht und dort einige Zeit ausgestellt.

Der Verbleib des Bernsteinzimmers verliert sich dann aber, auch wenn es inzwischen viele Theorien gibt. Von der vollständigen Zerstörung durch die Bombardements bis zu der aktuellen Theorie, dass es sich immer noch unterhalb der Ruine in einem der verschütteten Tunnel befindet. Es wurde auch schon an zahlreichen anderen Orten danach gefahndet, bisher aber ohne Erfolg.

Eldorado

Der Ursprung dieser Legende war ein Ritual bei einem Indio-Stamm in Amazonien, bei dem jeder neue König vor seiner Thronbesteigung mit Goldstaub bepudert auf einem Gold-Floß in die Mitte eines heiligen Sees fuhr, um dort Edelsteine, Geschmeide und Goldgefäße im Wasser zu versenken. Die Zeremonie soll den Sonnengott, den das Bergvolk verehrt, gnädig stimmen. Anderen Berichten zufolge wiederholt sich das Ritual mit dem vergoldeten Häuptling mehrmals im Jahr, etwa bei festlichen Gelegenheiten. Der See muss also voll von Gold sein, es wird an die Ufer gespült, man muss es nur auflesen.

So zumindest erzählte das 1537 ein Indio einem spanischen Offizier. »El Dorado« (der Goldene) taufen die Soldaten und ihre Anführer den König, den sie bis dahin noch nie gesehen haben. Der Begriff wird bald zu einem einzigen Wort zusammengefasst: »Eldorado«, das Goldland, das sich irgendwo in den Bergen im Norden Südamerikas befinden soll. Wann und vor allem wo das Gold angeblich versenkt wurde, das Abenteurer in den heutigen Staaten Peru, Ecuador, Kolumbien, Venezuela, Brasilien und Bolivien so lange suchten, das verschweigt die Legende. Tausende von Abenteurern haben sich seit der Entdeckung Amerikas Ende des 15. Jahrhunderts auf den Weg gemacht, um dieses geheimnisvolle Land zu finden.

Als Beweisstück für die Legende gilt das Goldfloß von Eldorado, eine 18 cm lange Goldplastik, welche die Eldorado-Zeremonie darstellen soll.

Die Geheimnisse des Gizeh-Plateaus

Das Gizeh-Plateau in Ägypten birgt noch viele Geheimnisse. In der Cheops-Pyramide vermuten manche Wissenschaftler und Goldgräber nach Jahren der Suche noch immer eine Grabkammer voller Geschmeide. Etliche Gänge und Hohlräume sind bis heute unerkundet.

Die Suche nach der letzten Ruhestätte des ägyptischen Pharao Cheops elektrisierte zeitweise ganze Menschenmassen, die vor dem Fernseher sitzend dabei zusahen, wie im Jahr 2002 ein Roboter einen neu entdeckten Hohlraum erkundete. Er stieß auf einen Blockierstein, der eine weitere Kammer vermuten ließ. In der Steinplatte waren zwei Kupferbeschläge eingegipst. Dahinter befindet sich ein weiterer Hohlraum und ein weiterer Blockierstein. Verbirgt sich dort die geheime Grabkammer voller Gold und Geschmeide?

Auch die Sphinx gibt noch viele Rätsel auf, vor allem was ihr Alter angeht. Sie weist im Gegensatz zu den Pyramiden nicht nur Erosionsschäden durch Luft und Wind auf, sie zeigt deutliche Spuren von Wassererrosion auf ihrem Rücken, bedingt durch Regenfälle. Das weist auf ein deutlich älteres Datum hin. Experten sprechen von einem Alter von über 10.000 Jahren.

Die Sphinx soll ebenfalls geheime Kammern bergen. Der Mondgott der alten Ägypter, Hermes Trismegistos, berichtete in seinem mystischen Werk von einem "Ort des Wissens." Unter den Pranken der Sphinx soll ein Labyrinth zu der Geheimnis umwitterten "Halle der Aufzeichnungen" führen, wo alle Erkenntnisse über Alchemie und Astronomie, über Mathematik, Magie und Medizin niedergelegt sind. Ein Hort des Wissens.

Dieses Labyrinth soll riesig sein und sich unterirrdisch kilometerweit durch das ganze Gizeh-Plateau ziehen. Auch die Pyramiden sollen über geheime Zugänge damit verbunden sein.

Bei der Halle der Aufzeichnungen soll es sich um das Vermächtnis einer weit zurückliegenden Kultur vor unserer Zeitrechnung handeln, eingebettet in diese eindrucksvollen, unterirdischen Anlagen, gekennzeichnet durch die vier gewaltigen überirdischen Megalith-Bauten, den drei Pyramiden und der Sphinx.

Falls es gelingen würde die Kammer zu finden, wäre es wohl die bedeutendste archäologische Entdeckung, die die Menschheit je gesehen hat. Leider verhindert die ägyptische Regierung vorerst weitere Forschungsprojekte durch Ausländer, aus Angst das wichtiges Kulturgut, wie früher schon, außer Landes gebracht wird.

Das Gold der Inkas

Im Jahr 2001 entdeckte der italienische Archäologe in Rom ein Jesuiten-Dokument, das 1600 von einem Missionar namens Andrea Lopez geschrieben wurde. Es enthält die Beschreibung einer großen Inka-Stadt reich an Gold, Silber und Edelsteinen, die den Namen Paititi trägt und im Regenwald Südamerikas liegt. Spekulationen, dass Pizarro und die spanischen Eroberer noch längst nicht alle Reichtümer erbeutet hatten, gibt es bereits seit Langem und auch die Frage, aus welchen Quellen die Inkas das enorme Lösegeld, 5729 Kilogramm Gold und 11.041 Kilogramm Silber, für ihren in Gefangenschaft geratenen König Atahualpa geholt hatten, sorgte für Spekulationen.

Moderne Schatzsucher orientieren sich an dem Jesuiten-Dokument, um den verschollenen Schatz der Inkas in Paititi aufzuspüren. Die ungefähre Lage ist dabei unklar. Sie kann in Bolivien, Peru oder auch Brasilien liegen, überwuchert bis zur Unkenntlichkeit und dadurch sogar vor der Entdeckung geschützt, wenn die Schatzsucher direkt vor ihren Toren stehen.

Störtebekers Schatz

Störtebeker war ein Seeräuber, um dessen Leben sich heute mehr Legenden ranken als Fakten bekannt sind. Geboren wurde er wohl um 1360 und als er 1401 in Hamburg hingerichtet wurde, lief er ohne Kopf noch an elf seiner 72 Gefährten vorbei. Er hatte zuvor ausgehandelt, dass alle Männer vom Scharfrichter verschont werden sollten, an denen er nach seiner Enthauptung noch vorbeizugehen vermochte. Ein solcher Teufelskerl muss natürlich auch einen enormen Schatz erbeutet haben. Nach seiner Festnahme bot er dem Hamburger Senat angeblich an, seine Freiheit für eine goldene Kette einzutauschen, die einmal um die ganze Stadtmauer hätte passen sollen.

Einen Teil von Störtebekers Schatz hat man – der Legende nach – versteckt in den Masten seines Schiffes Roter Teufel gefunden,getarnt unter einer dicken Schicht Farbe. Vom Rest fehlt allerdings jede Spur. Möglicherweise liegen sie auf der Ostseeinsel Rügen versteckt, wo Störtebeker angeblich seine Operationsbasis gehabt haben soll. Gefunden wurde zwischen den Kreidefelsen der größten deutschen Insel allerdings noch nichts.

Das Gold der Kokosinsel

Die Kokos-Insel ist die vielleicht berühmteste Schatzinsel der Welt. Das knapp 24 Quadratkilometer große und heute unbewohnte Eiland liegt im Pazifik vor der mittelamerikanischen Küste und gehört zu Costa Rica. Über keinen anderen Ort der Welt gibt es so viele Gerüchte, Spekulationen und Halbwahrheiten, was vergrabene Schätze angeht.

Nachweislich war der Pirat William Dampier im Jahr 1684 auf der Insel. Er soll einen Teil seines Schatzes dort versteckt haben. Gleiches wird von den Freibeutern Henry Morgan, Edward Davis und Benito Bonito berichtet.

Zu den weiteren Schätzen, die hier verbuddelt sein sollten, gehört der sogenannte “Kirchenschatz von Lima“, den ein schottischer Kapitän während der Unabhängigkeitskriege in Lateinamerika im Auftrag der Spanier in Sicherheit bringen sollte. Die Edelsteine, Statuen, Goldmünzen und weitere Prachtgegenstände kamen aber nie in Panama an. Thompson, der schottische Kapitän, brach seinen Vertrag, entledigte sich seiner spanischen Begleiter und deponierte den Schatz in einer Höhle auf der Kokos-Insel. Das jedenfalls sagt die Legende. Das Problem dabei: Weder für den Kapitän, noch für sein Schiff oder die tatsächliche Existenz und Größe des Schatzes gibt es Beweise.

Heutzutage ist die Kokos-Insel UNESCO-Weltkulturerbe und das Graben nach Schätzen auf der Insel ist untersagt. Aber im Verlauf der letzten 200 Jahre versuchten unzählige Abenteurer ihr Glück.

Oak-Island – Die Insel der Schätze

Auf Oak Island, vor der Küste Nova Scotias in Kanada, sollen die Schätze der Freibeuter Francis Drake und Captain Kidd vergraben sein, dazu der Schatz der Tempelritter, die Kriegskasse der Briten aus dem Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg und verlorene Manuskripte des englischen Philosophen Francis Bacon.

Wie das alles auf die kleine, gerade einmal 27 Hektar große Insel passen soll und warum noch niemand einen dieser Schätze gefunden hat, erklärt sich durch die Geografie von Oak Island. In einem sumpfigen Gebiet an der schmalsten Stelle der Insel wurde Ende des 18. Jahrhunderts eine runde Vertiefung gefunden. Nach ein paar Grabungsarbeiten legte man hier einige Schieferplatten frei und es wurde davon ausgegangen, dass weiter unten diverse Schätze auf ihre Entdeckung warten.

Bei den weiteren Grabungsarbeiten gab es allerdings aufgrund des Untergrundes immer wieder Probleme. Der “Money Pit“, wie das Loch genannt wird, wurde immer wieder geflutet und zugeschüttet.

Die Zahl der Ausgrabungen übersteigt mittlerweile die Zahl der vermutlich vergrabenen Schätze und ironischerweise finden die Schatzsucher hier eher mal die Hinterlassenschaften ihrer Vorgänger als Goldmünzen oder Edelsteine.

Das Gold der Templer

Seit der Hinrichtung des letzten Großmeisters des Templerordens Jaques de Molay im März 1314 ranken sich Legenden um den verschollenen Schatz der Tempelritter.

Es ist eine Tatsache, dass der Orden durch seine vielfältigen Aktivitäten sehr reich war und nichts von diesem Reichtum nach seiner Vernichtung übrig blieb.

Andererseits stieg der Goldgehalt der französischen Münzen unmittelbar nach dem Ende der Templer deutlich an, sodass zumindest der Verbleib eines Teils offenkundig ist.

Es bleibt die Frage, wie viel der gut gefüllten Schatzkammern von erfolgreich entkommenen Tempelrittern in Sicherheit gebracht werden konnte und wo sich dieser Schatz befindet.

Der Legende nach soll er im Jahre 1307 in Gisors versteckt worden sein. Es gibt jedoch auch Hinweise auf andere Verstecke wie insbesondere Rennes-le-Château, die Rosslyn-Kapelle (Schottland) und der Money Pit („Geldgrube“) von Oak Island (Nova Scotia).

Die verschollenen Götter

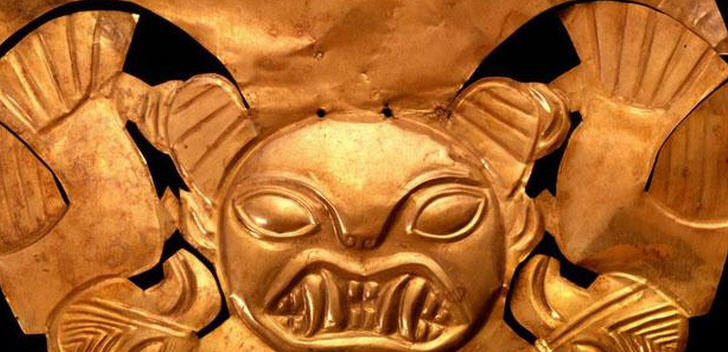

Bei den verschollenen Göttern handelt es sich um ein mächtiges Artefakt aus purem Gold. Es zeigt die uralten Gottheiten Nykip und Narib, auch Herrscher der Welten genannt. Den Legenden nach stiegen sie vom Himmel herab und schufen die Erde, das Land, die Pflanzen und alles Lebende.

Vor allem in der ersten Hochkultur der Menschheit in Atlantis, vor ca. 11600 Jahren, wurden sie in großen Tempelanlagen verehrt. Die Goldstatuen dienten als Insignien der Macht eines Regenten und zeichneten ihn als Herrscher der Welten aus. Es soll eine uralte Kraft in Ihnen wohnen, die seinem Besitzer die Fähigkeit verleihen soll, seine Untertanen zu leiten, lenken und seine Feinde zu willenlosen Sklaven zu machen.

Den Legenden nach soll es den wenigen Überlebenden der großen Katastrophe und dem daraus resultierenden Untergang von Atlantis gelungen sein dieses Artefakt zu retten und nach Ägypten zu bringen. Hier verliert sich seine Spur für lange Zeit und taucht erst wieder in den Händen von Ramses dem II auf, der es Gerüchten nach als 10 jähriger beim Erkunden eines verfallenen Tempels gefunden hat. Was nach seinem Tod damit geschah ist nicht überliefert.

Von verschiedenen Wissenschaftlern wird vermutet, daß auch Julius Cäsar bei seinen Besuchen in Ägypten in den Besitz der Statuen gekommen sein könnte. Er soll sie auf all seinen Feldzügen bei sich getragen haben. Doch in Gallien, bei der Eroberung eines besonders widerspenstigem Dorfes, soll er sie bei einer derben Niederlage verloren haben.

Viele Schatzjäger und Archäologen träumen seit vielen Jahrhunderten davon dieses Artefakt zu finden, bisher erfolglos.